こんにちは。みたっくす(@book_life_net)です!

本記事では、東京都文京区白山にある「plateau books」の店主:中里さんと「読書しない読書会」を主催している私、みたっくすとで、リモート対談した内容を記事としてまとめたものです。「plateau books」の詳細からそれぞれが抱いている、本屋の未来に対する思いを語っています。

「plateau books」に行こうか検討している方、本屋を運営している方にこれから本屋を始めたい方、そして、本好きな方にも是非読んでいただきたい内容です。

▶ 対談の様子は動画でも視聴いただけます。ラジオ的に聴いていただくこともおすすめです。

※対談は2020年4月に行われたものです。

はじめに

三田:みたっくすです。『読書しない読書会』という、本屋で選んだ本の理由をシェアする会をしていて、その中でいろんな本屋さんを見させてもらっています。

今回は、文京区白山に昨年オープンされた本屋、plateau booksさん(以下、plateau books)の店主である中里さんと、リモートでお話をする時間をいただきました。今日はよろしくお願いします。

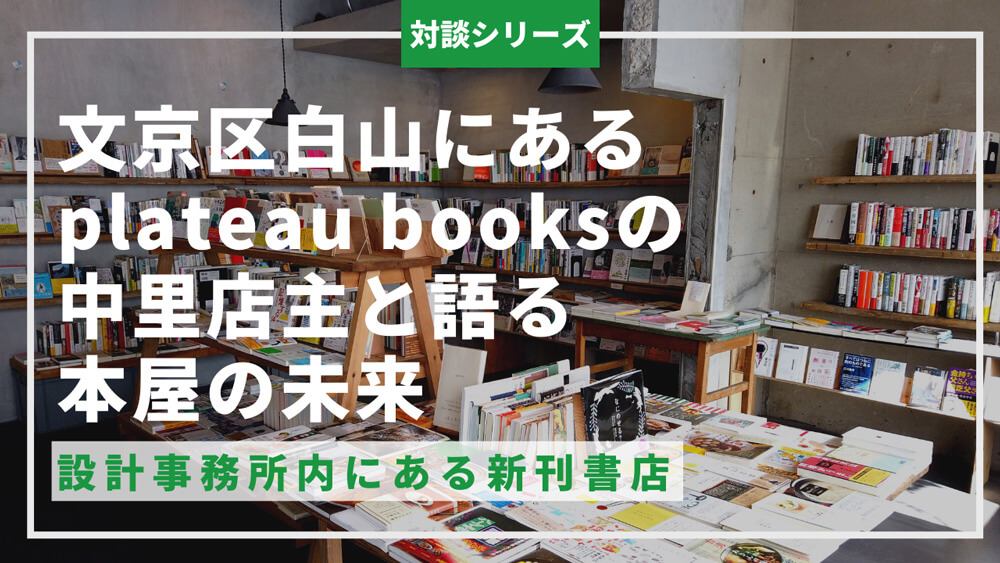

中里:文京区の白山という場所に、約1年前の2019年の3月にオープンしました。お店は金・土・日曜日の週末だけ営業している、新刊の書店になります。中古本もほんの少しだけ置いています。

中のスペースは、中央にテーブルが置いてあって、そこでコーヒーとお菓子と、本を読んでいただけるという形態です。カフェスペースの奥と左右にも本を置いてあります。

カフェスペースと、店内の本棚

三田:plateau booksへは一度伺ったことがありますが、雑誌やWebの記事などメディアで最初に拝見して、注目していました。建築の設計事務所と並んでいる本屋ですよね?

中里:そうですね、同じ事務所の中にあります。建築事務所と兼業でやっているので、営業を週末だけにしているんです。兼業が珍しいということもありますし、文京区は出版関係の方も多く働いていまして、そうした関係もあってよく取材して頂いています。

三田:お店がある文京区は、(もともと多かったですが)最近本屋が増えていますよね。文京区の一部の「谷根千」エリアの本屋を見て回っていて、白山の方まで徐々に足を運んでいく中でplateau booksを見つけました。

中里:そうなんですね。白山は、ちょうど人が住んでいるエリアになるので、生活圏にしている方が多いです。

plateau booksの本の選び方と、開店までの背景

毎日SNSにアップされる本のレコメンド、選書の軸は「ずっと残していきたい本」

店内風景

三田:実は今回、私のバーチャル背景画像は、plateau booksで撮らせていただいた写真を使っています。中央に新書が置かれていて、全体的に気になる本が多かったです。

建築家の本が厳選されて置かれているように感じたのですが、どんな本を意識して置かれているんですか?

中里:選書をお願いしている方は、建築本の編集をしている知り合いの方なんです。その方を中心に本を選んでいるんですが、意識して置いているのは、その中でも建築の本、専門書、生活・くらしや人文という形でしょうか。

三田:毎日のように、お店のTwitterやInstagramに本の写真と説明がアップされています。どれもあまり目にしないような本ですよね。

私は蔵書数が10万ぐらいあるような大型書店によく行くのですが、そうした大型書店では出会えない本が紹介されている感じがして、知らない本に出会うのが楽しみで(SNSを)見ていました。

見つけてあげないと、そういう本を紹介しなきゃという風に、選んでいる方の軸はあるのでしょうか?

中里:(本を)消費として捉えたくない、というところですかね。知識の蓄積として残っていくような本を多く選んでいるのはあります。あとは、エンターテインメントとして楽しい本もあったりはしますが、軸は「ずっと残していきたい本」かな。残していきたい、伝えていきたい本を中心に選んでいるという選書になります。

三田:それこそ、plateau booksらしさの答えではないでしょうか。

例えば、本は探そうと思えば探せます。Amazonを見ているとレコメンドで探している本と近しいものがどんどん出てくるけれど、毎回チェックしても「またこれか!」と。

それに対して、plateau booksのSNSを見ていると、知らないものが見れるので、そのランダム性がすごく好きだと思っています。きっと、そういうところに興味を持つ方もいるんじゃないですか?

中里:TwitterやInstagramは、建築設計事務所のスタッフの子が、本を読んで投稿しています。読む本もランダムというか、その時に気になった本をあげているので、何か気づいてくれる、見ていただいているというのが分かると、すごく嬉しいですね。

三田:一つの投稿だけ見ると、意図などは分からないかもしれませんが、毎回全く知らない世界を紹介してくれるって考えると興味深いです。

三田:いまは何冊ぐらい置いているんですか?

中里:棚にある本は、1,500〜2,000冊くらい。

三田:本が好きな方だと、1,000冊とか2,000冊ほど買って持っている方もいるかもしれないですね。

私は、本は人のような感じがしています。人との出会いに近い。人って合う合わないがあって、本も合う合わないはあるんですけど、本へのアタックは自由にできます。人だと会ってくれないこともあるかもしれないけれど、本は「この考えが知りたいな」と思うと、自分から聞きに行ける、そういうところが私は好きだなぁと思っています。

それに、著者の方のことを知りたければ、その方の本を3、4冊読めばその方が分かる。そういうのが好きです。なんだか、個人的な語りになっちゃいましたね(笑)

中里:(笑)でも、そうです!ずっと待っていてくれるというか、じっとそこに居てくれるっていうのは、すごく魅力ですよね。本は、STAYだから。

あと、見つけ出さないと可哀想というのも、すごくあります。本として出版されているもので、なかなか見つけてあげられない本は、なるべく扱いたいなと思います。

本屋を始めた背景は、本をツールとして街とつながれるオープンな場所を作るため

三田:もう聞かれ飽きてるかもしれないのですが、そもそも中里さんが本屋を始めた背景はどの辺にあるのでしょうか?

中里:本屋を始めた背景は、建築事務所はちょっと閉鎖的なので、街とつながれるようにオープンな場所として作りたいなというのはあったんです。建築の仕事で本屋を作ることを多くやっていたこともあります。

もう10年ぐらい前から、仕事で関わっている時に「町の本屋は厳しいよ」という話があって、昨今もやはり厳しい。そういう中でも、兼業であれば少し継続してできる形があるんじゃないかと思いました。

あと、うちの建築事務所のスタッフの方達も本が好きだったので、そういう繋がりの中で、本屋を始められそうだね、と。

三田:実際に本屋と設計などで関わっていく中で、厳しいけれど、あえてそこに挑戦して「兼業だったらやっていけるんじゃないか?」という思いもあったということでしょうか?

中里:挑戦、というところですね。始めるにあたっては、一つだけセミナーを受講しました。これまでに本屋の経験が全くなかったので、セミナーでお話を伺って、できるのかなと始めてみました。

三田:それで、ちょうど今1年というところですか。plateau booksは、建築事務所との兼業だけでなく、カフェと兼業している部分もあると思います。いま、カフェ付きの本屋とか、そういう業態で展開しているお店って増えている印象を持っています。ただ、建築設計事務所と兼業というのは、他に聞いたことがありません。

中里:デザイン事務所がされているところはありますね。nostos books(ノストスブックス)さんは、古書店とWebデザインの仕事をされています。あとは、本屋をしている本屋さんや、サラリーマンの方が兼業でされているお店もあります。

三田:本屋の棚を借りて、個人で本屋を運営する、みんなで運営していくような流れもあって、いろんな形の本屋が増えていますね。

中里:西日暮里でも、本棚を貸す形で展開しているお店があります。一箱古本市も面白いと思いますね。あと、無人本屋さんとか。あのような形で、自分の本を出して行けるのも良いですよね。

三田:なぜ、本屋を始めたい方は多いんですかね。plateau booksの場合は、本をきっかけに繋がりを持ちたいという、「本がツール」のようなところがあるじゃないですか。

本屋を始めたい方は、おそらく本に愛着がある方だと思うので、「本を何とかしたい」といった思いがあるのでしょうか。

中里:みなさん、それもありますよね。私は、色々な迷いだったりが、本を読むことで救われたりしたことが多かったりする。やっぱり、恩返しのような部分はあると思います。

以前、「本屋博」というセミナーを、二子玉川の蔦屋書店さんと開催させていただいた時に、イベントの一つとして各書店の店長さんを3名集めて、本屋を開きたい方のためのイベントを開いたことがありました。その時にも、本屋を開きたいという方は多く集まっていましたね。

本を売ることの、課題とお手本

本に馴染みが深い文京区という土地柄と、商いの裏話

三田:少し話が戻りますが、plateau booksがある文京区と言うと、文豪が多かったり、編集・出版に関わる人が多い印象があります。その中で本屋を始めるプレッシャーはあったのでしょうか?

中里:始める時には、そこまで考えに至らなかったんです。実際、本屋を開いてみて、来てくれるお客さんの方には出版の方々も含めて、すごく喜んでいただいているので受け入れてくれたのかなと。

三田:文京区神保町の三省堂書店さんで『読書しない読書会』を開催しているのですが、周りには古書店がいっぱいあって、参加者の意見として「怖くて入りにくい」って声があるんですよね。それは、損しているところがあるんじゃないかなと思います。入って怒られることはないけれど、本屋に入りにくい雰囲気を作っているのは損をしていることでもあるんじゃないかなと思います。

中里:入りやすいように、ニコニコってできれば…みなさんに読んでいただけるようにしても良いのかなと思いますね。

三田:(怖いと思っている人は)相手にしてませんということなのかな?

不動産としてのお店であったり、商売と別の軸で考えているなら良いですけれど、売れていかないと商売にならないですからね。これからどうなっていくのかなと考えます。

それと、毎日生活できる分だけ売れる、そこのハードルが高いっていうのはありますよね。実際そこは大変でしょうか?

中里:本屋さんだけだと大変だなぁというのは、身にしみて痛いほど…。

三田:plateau booksの現在の売上は本とカフェですが、カフェが上回っている?

中里:売上だけだと、7:3ぐらいで本の方が上です。ただ、利益だと半々ぐらいになります。

三田:仕入れは1、2冊とかを注文して仕入れているのですか?

中里:仕入れ・取次さんはFoyer(ホワイエ)というサービスを利用しています。楽天ブックスのサービスで、小さく1、2冊からでも注文できるけれど、利益率は悪いよっていうサービスですね。

他には、子どもの文化普及協会さんも利用していて、こちらは利益率が良い代わりに、基本的に返品はしていないので買い取りという形でやっています。

三田:私は本屋を経営しているわけでもないので詳細はわかっていないのですが、利益率は2〜3割ぐらいになりますか?

中里:大手の日販さん・トーハンさんや大きい取次さんに話を聞くと、23%の利益ですね。1,000円売って230円の利益になる。10万円売れて、2万3千円なので、新書でやると本当に大変だと思いますね。

三田:そうなると、売れることが見込める本は置きたくなる、いや、置かざるを得ないというのが、経営側としてはありますよね。

中里:はい。経営側としては、そうした売れるだろう本を仕入れて返して、ということを回していかないといけない。

-本の置き方はジャンルレス。今後は理想の仕掛けを増やしていく

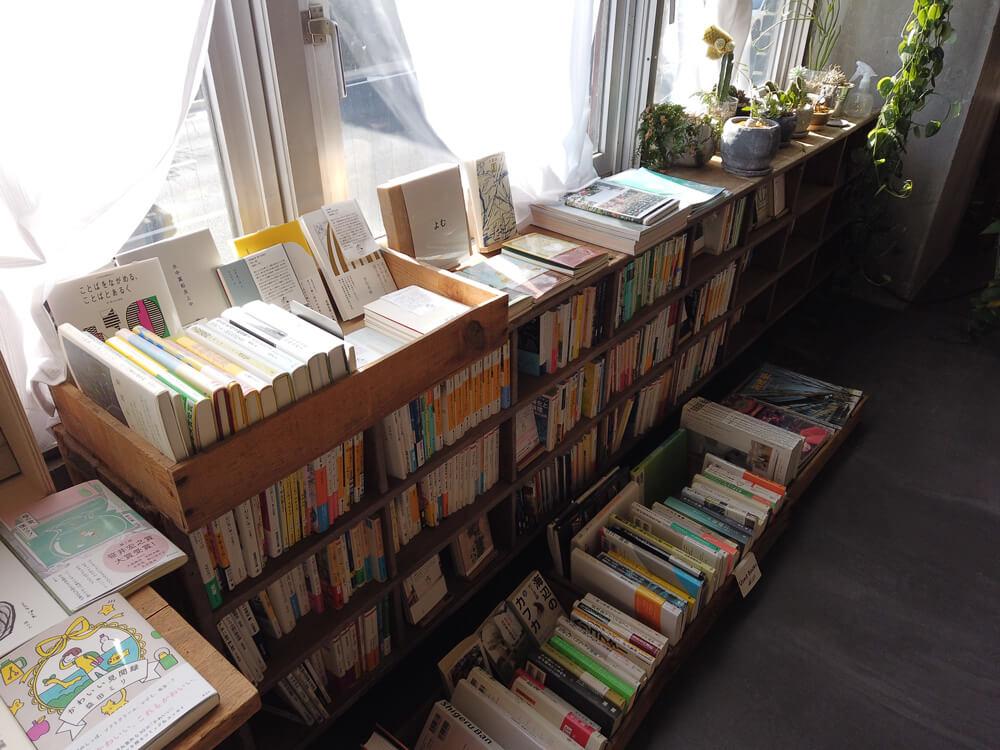

面出しして置かれている本棚

三田:一方で、plateau booksでは「一見、ベストセラーではないもの」が置いてあるなと思うのですが、置き方は工夫されているのでしょうか?

中里:置き方は、生きていく中での「気づき」でしょうか。気づいたような言葉に対して、本を置いています。「食べる」だったり、「知る」「暮らす」や「歩く」とか。その「歩く」という中に、色々な本が混ざったりしています。ジャンル分けのような言葉の中で、本を並べているという形ですかね。

三田:ジャンルではないですもんね。特集でそういうのを組む棚はあったとしても、ジャンルではない切り口の本屋さんは珍しいですね。ありそうでない。

中里:言葉に対して、ジャンルレスの形をとっていますね。一応、著者を揃えたりはしていますけど、大事にしているのは文脈ですね。もっと細かく切る棚もあります。「〜〜の気分の時に読む本」とか。

三田:その辺りはまさに、建築設計の仕事をされているからこその、お客さんの行動や動線に合わせたような作りを意識されていますか?

中里:いや、それが全くできてないんですよ!本屋の商売と仕組みといった思考は連動されていない、という部分があります。先日ミタックスさんのおすすめ本『本を売る技術』を読んで、書店員さんの置き方が勉強になりました。

三田:本屋の方が読んで為になる内容で、本屋を経営していない方にとっても面白い。本屋のことを知ると本屋に行きたくなるという、良い本ですよね。ただ、(個人的な感想ですが)読むと本屋としてはプレッシャーがかかりますよね?

中里:そうですね。スタッフも私も本屋の経験がない中で本を並べたりしていて、まだまだ本を置いているだけ、本を売るように置いていないと感じています。売っていない、と言えるかもしれません。「これをこうやって売るぞ!」という形で置けていない、出来ていないというのが悩みというか、課題です。

三田:それは、お客さんに本選びを任せちゃっているということですよね?買う側は、誰も買わされているとは思っていないけれど、仕掛けはもっとあっても良いのかもしれない。

中里:本棚を見て、買いたくなる本棚ってあるので、そういう風にやりたいと思いながら、なかなか難しい。本を置くときの濃淡のバランスというか。

三田:ちなみに、開業する際や現在に、参考にしている本屋や「この本屋はすごい」というのはありますか?

中里:近くにある、久禮(くれ)さんという方がされているPebbles Books(ペブルスブックス)さんや、往来堂さんっていう本屋さんですね。

外から見ると、表に雑誌が並んでいて、いわゆる街の本屋さんという見た目ですが、店内に入ると(本棚の)3割ぐらいがすごく厳選されていて、あとの7割には普通に本が並んでいる。両方がうまーく混ざっているのが、お客さん目線でもすごくいいなぁと。

入ったところにある厳選された3割のコーナーは、ずっと見ていたい!という本がたくさん並んでいて。それができないというか…。

三田:これからということですね!

中里:そうですね、これからです。

三田:街の本屋としての入りやすさが、往来堂さんはすばらしいですよね。買ってもらえる本も置いてあるし、新しい本も厳選されている。厳選には色んな意味があるとは思うのですが、思考・考えなんですかね?

中里:往来堂さんの考えがちゃんと棚に出ているというか、それがすごくいいんです。すごく好きです。

三田:往来堂さんの場所は、あそこの最寄りは根津でしたかね?

中里:根津の境ぐらいのところで、千駄木だった気がしますね。

三田:こちらのお店から歩いていくには、さすがにちょっと遠いですよね?

中里:歩いて行くとちょっと遠い、2〜3キロはあるかな。それなりの距離がありますね。

Pebbles Booksさんも2kmぐらいかな。

三田:行けなくはないけど、という距離ですね。

中里:ただこの間、茗荷谷にあるてんしん書房さんという、絵本を専門で置いている本屋とPebbles Booksさんととうちの3店舗でスタンプラリーをしまして。歩くと丁度良い、ちょっと散歩になる距離なんですね。

坂が多い文京区の「坂道マップ」を作っている方がいるので、そちらも紹介しました。

三田:本屋に行きながら、散歩して楽しむことが出来るということですね。一気に3店舗見ると、比較できて面白いところもあるでしょうね。そして、休憩はカフェがついているplateau booksで!

あと白山には小石川植物園という、東大の研究所でもある植物園がありますよね。そこに行く方が多いと思うんですけど、そこからどこに行こうか迷われる方も多いんじゃないかな。だから小石川植物園に行ったあともPlateau Booksさんで!

中里:小石川植物園は、魅力的な場所ですよね。桜とかすごい綺麗で、整っている部分と自然のままの場所があって、あまり手入れをしてないと言うか、伸びたまま。

三田:たしかに。整っているところと、整っていないところが同居している。行ったとき、そういったところがいいなーと思いました。

これからの本屋のあり方・本の売り方とは?

未来の本屋は、新刊を売る以外にバランスをとる方が良いかもしれない

中古本の本棚

三田:店長、店主にいつも聞いている質問なのですが、本屋の未来はどうなっていきますか?どうしていきますか?

中里:うーん。2つあって、やっぱり商売としてやっていくのと、文化的・思考的な部分でやっていくのかで大きく変わってはくると思います。

新刊書店をやるのは「どんどん売っていく」っていうことなので、生活ができる分だけちゃんと商売する、本を売っていくという形なんですかね。

三田:実際、1年間新刊書店をされてきていますよね。私からすると、plateau booksは、本屋でもあるし、建築事務所でもあるし、カフェでもあるし、すごくいい意味で分散されている。しかも、読書会なども開催されているので、(まさに)集まる場所という価値があって、商売だけではない軸があるという印象がありました。

(仕入れのお話でもあったように)新刊で販売していくのは結構難しいところがある、ということですかね?

中里:新刊のみで商いをしていくという切り口は、相当考えちゃいますね。どうやっていけば、本屋で生活していけるという「いい未来」になるのか。生活とセットじゃないけど、そうしないと継続はできない。

そういった意味で、新刊を売る以外のイベントだったり、カフェだったり、入場料というところもあったりしますよね。「兼業」もそうなんですが、何かのバランスをとる、だから続けていけるという形は、すごくあるのかなと思います。あとは、出版をされているとか、前述した無人本屋さんのような形ですね。

三田:商いを持続可能にやっていくために、これからもいろんな形が出てくるでということですか?

中里:商いは、本業がやれる形であればいいと思うんです。でも、本自体を商いとして継続していくのなら、どう売っていくのかという他の施策が必要かもしれません。

買わないと中身が分からない「本」を売るなら、対面がベスト?

三田:お話を聞く限り、本を売るということだけだと、新刊書店はかなり難しいぞという事実を、中里さんは1年間お店をやっていく中で感じている。これからもそうなんじゃないか、ということでしょうか?

中里:そうですね。考えるとやっぱり、出版社さんのように母体があって本屋をやるという形はすごくある気はします。

例えば、荻窪にあるtitleさんは本屋だけど本も出版されていて、カフェもあって、展示スペースもあったりするんです。そして、元々本屋さんをやられていた方がやっているので、本の売り方や扱う本などの技術力の下地や、対面で知識をどう出して行くかという力もある。

新刊の意味、「これはこういう意味があって、こうなんで、こんな本なんですよ」という話が対面でできる。そういう形で話しながらだと、どんどん売れると思いますね。

本って、買って読んでからじゃないと中が分からない。そういう部分では、対面で売るのが良いのかもしれないですね!

三田:いま私が座っている場所の斜め上に本棚があります。そこには、他人におすすめしてもらった本が並んでいます。

本に対する感想は人それぞれだと思うんですけど、「いまの悩みに対して、期待に応えてくれるかもよ」「読んでみたらどう?」って。そういった、自分の先輩や友人から言われたから買ったり、借りたりした本があります。

対面で色々と紹介してもらうと欲しくなるというか、人を紹介してもらう感じと近いのかなと思いますね。

中里:蔦屋書店さんがそうかもしれませんね。代官山のお店では「コンシェルジュ」という方に本を紹介してもらえるようです。

三田:plateau booksは、本をただ置いているだけではないものの、売り方がまだ出来ていないいないという話がありました。売るための展示の仕方もあるだろうし、対面を中心にしていくことで本をもっと売れるし、読んでもらうきっかけをこれから作っていける。

中里:そうですね。私の店だと、結構話しかけます。あいさつや会話の中で買っていただくわけじゃないですが、多くありますね。

plateau booksの「plateau(プラトー)」って、平坦という意味なんです。気持ちが上がったり下がったりする中で、本を読んでゆっくり過ごそう、焦らず過ごそうというのもあります。ちょっと迷っていたりする方と話せることで、少し癒しになれば。

私は内向きな人間で、うちの本屋へ来る方も内向的な印象があります。お店は2階で入りにくい雰囲気もあるので、そういうところで、会話をしながらリラックスしていただいていると思います。あとは、一人で本屋さんに行った時、なんとなく話せる方がいると、ちょうどいい雰囲気で気が楽になるなっていうのもあります。

三田:スナックのママのように、行ったら色々話を聞いてもらえて、それだけで嬉しい。お酒なのかつまみなのか、本なのか。そこは違いますが、入りやすくて頼れる、悩みや希望を語れるお店は楽しみな気がしてきますね。

店舗外観 プラトーブックスは階段をのぼった2階にあります

スマホ社会でも本の良さは変わらない。残していくために、生活圏内の本屋を大切にしたい

三田:先ほど、これからの本屋に重要なこと2つのうち、1つは生活が成り立つ商売だとお聞きしました。2つ目の文化的側面というのは、本を残していくという視点ですか?

中里:うちのような兼業の本屋の場合は、継続していけるのかなと思います。

以前、京都の恵文社さんは初めてから10年ぐらい赤字だったっていうのを聞いて。それから10年して、少しずつ商売になっていったそうです。それでも続けられたのは、継続できるような部分を持っていたからで、そういう部分があれば、商売以外でも継続できるんじゃないかと思います。

三田:そうえいば恵文社さんに初めて行った時、1万円ほど買いました。

中里:すごくいいですよね!

三田:帰りの荷物がめちゃくちゃ重たかったです。郵送で送っておけばよかった(笑)

旅先で本屋にいく楽しさってあるんですけど、買うと大変なんですよね。けど、買わないわけにはいかない。

中里:私はちょっと本屋さんに入ったら買う、というルールを決めていて、入ったら買うんです。いっぱい買っちゃうと重いですよね(笑)

三田:中里さんからみて、本を読む人は減ってきている気はします?それとも読む人は

いるけど、それが紙や本屋ではなく、ネットの記事だったり、電子書籍であったりと形が変わっているだけなんじゃないか、とか。

本は進化していくと思っているんですが、読むということや「本」というモノは今度どうなっていくのか?「読むということ」はどうなるか、についてご意見を聞きたいです。

中里:そうですね~。出版社さんの出し方だったり、「すごくいい本を残していきたい」という形だったり、ひとり出版社さんだったりっていう形で継続されたりするのではないでしょうか。

読む人自体は、やはり若い層でなかなか読む子が少なくなっている。スマホの時間が増える中で、本に使う時間配分が減ってはきていると思いますね。

ただ、WEBの記事を見ると、校正されていないものや編集されてないものだったりするので、内容の精度・純度という部分で「物足りない」と感じてくると、本の良さやと深みということが出てきたりするはずです。

三田:若い層という話が出てきましたが、plateau booksのお客さんは、(年齢で分けるものでもないのですが)年配の方が多いですか?

中里:カフェも本の利用も両方、30代・40代の方に多く利用していただいてますね。年配の方で、すごく喜んでいただいている方は多いと思います。

三田:生活圏内に本屋があるのとないのとでは、全然違いますからね。あって当然の世の中で生きている人が多いので、失って初めて気づくことがあるんじゃないかと思います。気づいたら無い…というか、当たり前が変わるというか。

中里:急になくなっちゃいますからね。本屋も、飲食店や行きつけのお店とかも…。お客さんとの出会いという部分でいうと、本屋はすごく貴重な場所だなと思いますね。

三田:私の開催するイベントも、本をきっかけにみなさんに集まってもらっています。私がやっているから集まるんじゃなくて、本というものがあるから、そこに興味を持ってみなさんが集まってくる。本が持つ魅力というのが、あるんでしょうね。

中里:そうなんですよ、あるんですよね。

三田:色んなイベントがある中で、普段あまり表に出てこない、出会わない方たちだなぁと。なかなか出会うタイミングがない方と出会えるので、すごく出会いたい方と出会えます。

「来てくれた方とお話している時が一番楽しい」と話す店主。本屋は、これからも進化していく

三田:中里さんのお話を聞いていると、本屋の形は沢山あるし、本をきっかけに今まで出会わない人たちと出会う場所にもなる。

場所としての価値が高まることで本業に還元されることもあるし、もしかしたら何か違う方向に進化していくかもしれないし、兼業であればどっちが本業か分からなくなるかもしれない。

そういった、「きっかけの場としての本屋」ということを興味深く聞かせていただきました。ありがとうございます。

中里: やはり継続していくことは大事です。どうやったら、色んな書店が継続していけるのか悩みますよね。

三田:本屋をやっている中で、本を買ってくれる時が嬉しいんですか?

中里:買ってくれると嬉しいし、単純に話している時が一番楽しいかな。来ていただいて、寡黙にレジだけ済ますというより、話します。

三田:本を買ってくれることよりお話することが楽しいなんて素敵ですね。

中里:「なんで来てくれたんだろう」とか、すごく興味ありますので。

三田:色んな切り口で「食べる」や「学ぶ」などの普段の本屋とは違う切り口があって、

座ってコーヒーを飲めて、お話が楽しめる雰囲気のあるお店なので、ぜひplateau books足を運んでいただければと思います。

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回は、設計事務所と隣り合う「plateau books」の裏話から、本屋の未来についてリモートで語り合いました。皆さんが本屋を訪れる楽しみが増えれば幸いです。

また、文京区白山を訪れた際はカフェ併設のplateau booksさんへぜひ行ってみてください。

今回訪れた古本屋:plateau books(プラトーブックス)

| 店主 | 中里 聡さん |

|---|---|

| 住所 | 〒112-0001 東京都文京区白山5-1-15 ラークヒルズ文京白山2階 |

| 営業時間 | 12:00~18:00(金土日)※週末のみ営業 ※臨時に変更する場合がありますので、下記ホームページ内「お知らせ」をご覧下さい。 |

| HP | plateau books公式HP |