こんにちは。みたっくす(@book_life_net)です!

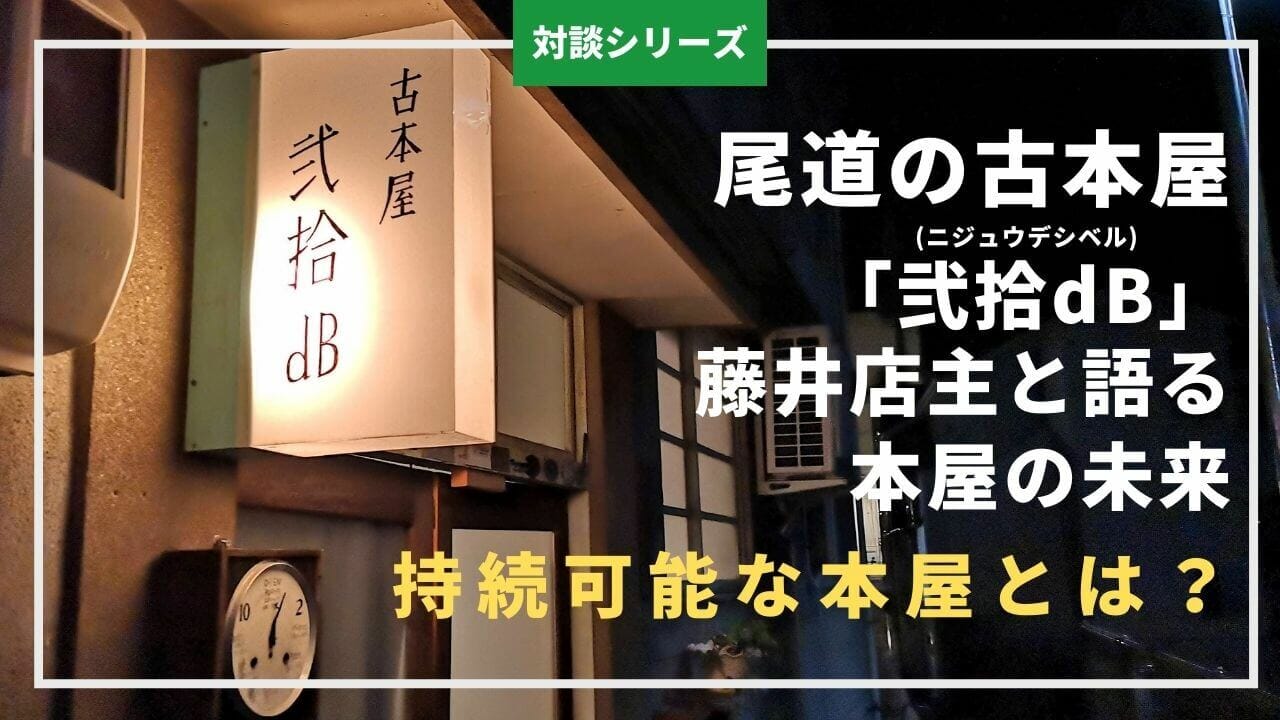

本記事は、広島県尾道市にある古本屋「弐拾dB(ニジュウデシベル)」を訪問し、弐拾dBの店主:藤井基二さんと、この場を作っていただいたONOMICHI SHARE 事業責任者/コンシェルジュの後藤 峻さんとの対談内容をお届けします。「弐拾dB」についての成り立ちから今まで、そして、これからの持続可能な本屋への思いを語っていただきました。

「弐拾dB(ニジュウデシベル)」に行こうとしている方、本屋を運営している方にこれから本屋を始めたい方、そして、本好きな方にも是非読んでいただきたい内容です。

三者三様に語った本と本屋の未来を、当時の空気感のまま紹介させていただきます。

▶ 対談の様子は動画でも視聴いただけます。ラジオ的に聴いていただくこともおすすめです。

※※対談は2020年2月に行われたものです。

Contents

はじめに

今夜は、尾道にあるお気に入りの本屋、ということで弐拾dBさん(以下、弐拾dB)に来ています。

こちらで店長の藤井さんに直接お話を伺えることになりました。今日はよろしくお願いします。

営業時間が平日は深夜営業、夜の23時から夜中の3時まで営業しています。土日は昼間も空けていて、営業時間が変わっているということで、よく取材のお声がけを頂いています。

「せっかくシェアオフィスに来たなら何か喋ろうよ。それなら(弐拾dBの)藤井さんのところに行ってみたらいいんじゃない?」「行くんだったら一緒に行きましょうよ」という話になって、今、横に座らせてもらっています。

古本屋店主がつぶやく、SNSについて

というのも、お店で本を売ることもできるけど、人で売ることもすごく大事じゃないかなと私は思っていて…ちなみに、Twitterのアイコンは藤井さんの顔ですよね?

弐拾dBの空間づくりについて

「ここにある本はどうやってセレクトされてるんですか?」とよく聞かれますが、お客さんからの買い取りが基本なので、セレクトしていない。というより、お客さんの買い取りで来たものを並べているだけ…こう言うとあれですけど。

ただ、ある意味置かない本は選んでいます。置く本を選んでいるというより、この本は置かないという取捨選択はしています。

本の並べ方、本棚がそこにある理由について

なぜかと言うと、仏教関係の本が欲しい方は基本、年齢層が高めなんですよ。靴を脱ぐのは面倒という方が買いたくなるように、目の付く場所に置いてみている。逆にここまで来る人は興味があるので、こっち側には本が好きな方向けの本を置いてみたりしているんです。

考えながら置いているところと、何も考えずに適当に文庫本で固めて置いてる場所もある。それはグラデーションで、お客さんが良い意味での誤読をして買ってくださることもあります。

例えば、天皇陛下の本の横に革命の本を置くみたいな…ちょっと違うの置いてみたり。働き方のハウツー本みたいなものがあって、その真ん中に労働者向けのプロレタリア詩集。贅沢な暮らしって本の横に、貧困についての本とか。あえて逆の本を置いていたりします。

例えば、リッチとプアの両方があるとしたら両方を本として買ったら、両方のものさしで物事を捉えられるし、知識もつけられるのかなと。

「何でここに置いているんだろう?」と、分かる人や気づいてくれる人がお客さんにいるので、「やって良かったな」と思いますね。

藥袋デザインのブックカバーと生き物感のあるお店について

[st-kaiwa-2536]元々この建物は古い病院で、その物件を使っています。そこの病院に残っていた古い薬袋を、ブックカバーのデザインにしたんです。

オープンした時に、古い岩波の裸の本(茶色っぽいカバーが付いてないタイプ)が、在庫でいっぱいあったんです。これを「どうやったら売れるんだろう」と考えるわけです。それで、「カバーが可愛いかったら、裸になった本も買うだろう」と。店のオリジナルカバーはお土産にもなるし、商売にもなると考えました。[/st-kaiwa-2536]

[st-kaiwa-2542]商売してますね〜。(笑)[/st-kaiwa-2542]

[st-kaiwa-2540 r]確かに裸の本には、カバーを掛けたくなります。

ブックカバーの話に戻りますが、僕は、本屋を経営したこともバイトをした経験も無いので、本屋のことは文献から知識を得ています。だから、分からないこともあるんです。例えば、大きな書店でバイトをしていると、カバーかけるなどやってあげたいサービスを考えても、決まりなどでやれないことが多いんですかね?

お客さんの佇まいや本を買う姿で空間が変わってくる。お店は生き物だと思うから、僕が作った何かをあげているとは思いません。あげるだけの店だと、それは面白くないから。

勿論、ブックオフ的な業務の仕方だけれど、血が通っている。個人店じゃなくても、それぞれの場所で味わい深さはあります。

気持ちがダメダメなときの本屋運営

ちっちゃい店だから、チェーン店と比べてお客さんとの距離が近い。会計する時に一言二言、話をするような距離感もあるし、本棚を見ている時に言葉を交わす時もある。そういう時にどうも僕が良くないと、なんか薄いというか、しょうもないんですよ。

売上が良くても、僕としては幸福度が低い。「今日は全然ダメだった」というのはあります。気持ちの問題です。

例えば、本が沢山売れたから良いという訳でもない。何か心地の良いリズムというのがあって、それがあると「今日はやって良かったな」と。

勿論、売上がないと困る。でも、結果的に良いリズムがあると売上も上がる。リズムが悪いと、どうしても結果的に売上も良くはない感じなので、連動はしていると思います。

「あぁ、今日は開けたくないな」っていうこともあるし、気持ちがなんだかなぁという時でも、開けてお客さんが来ると空気がガラッと変わる。それで、「今日は開けてて良かったな」と、最後は閉店することはあります。それは面白い、良い時間。

儲かっている発言について

文庫本や大型本と単行本だと違うし、新刊本とかは訳が違う。新刊本は、同一の人気のベストセラーの本を十冊も置けるけれど、うちは一冊しかないから。そこがちょっと違うかもしれないですね。

僕は始める時から、続けていけることを考えてやっている。今のところは続けていけると、とりあえず生活ができることは分かりました。ある程度売上は出していかなくてはいけないし、「本当にやばい!」ということもあったにはあったけれど、一年間トータルで見たら「今年も何とかなったな」という感じです。

本屋で本を買う理由について

本屋の未来について

・本屋のこれからの未来はどのようになるのか?

・どんなことを考えているのか?

を聞いてみたいです。

例えば、東京の文喫さんには入場料があって、コワーキングスペースがあって、それで本も売っている。そういうお店も増えている。常連さんで中・四国の本屋を全部回ってるおじさんがいて、その人に聞いても「本屋をしたい」という人は増えてると言っている。

ただ自分が個人店の古本屋をしていて、結局、個人の本屋も一辺倒になっちゃってると言うか…。

マガジンハウス的な、BRUTUS的な取り上げられやすいような本屋になりがち。僕もある程度はあるんで、アンビバレントなことを言っていますけれど、「今までの本屋とは違うよね」っていう文脈で始まったものなのに、結局また似たような本屋がどんどんできている場合もある。

ただ、店主や街の場所・立地によっては全然変わってくるものだから、一緒くたにまとめることはできないと思うし…逆にどうですか?本屋の未来的なこと、どう思いますか?

本屋でも「人が勧める本なら買う」という行為が増えてきていると思います。「本屋が人を帯びる」というか、人の顔が見える生き物みたいな本屋というのは、これからもっと伸びていく。

この表現が良いかわからないけど、そうなれば生活を十分できるような本屋にはなっていくだろうし、勧められた本に出会ったことで救われていく本屋、というのは今後も残っていくのではないでしょうか。

それと本という形で活字を読む人が減ってきてる事実は、これからもっと加速していくと思います。そこに対して、「やっぱり読むことは大事だよね」っていうのが、本屋なのか別のところなのか、そういう動きが出てくるんだったら、また流れは変わるかなと思います。

一概に「本屋だから淘汰される・淘汰されない」とか、そういう軸ではない気がする。「◯◯な本屋だからこそ続いていく」とか「淘汰されているんじゃないの?」というところが大事なのかもしれません。

「藤井くんが売っているから買うんだよね」は間違いないこともあるだろうし、「そこの店だから買いたい」というのも勿論あると思う。でも、「人で何かを買う」というのは、もう嫌で、そこから離れたい。もう少し違う段階に行きたいんです。

お店をするのに物語性はいらない

元々は、僕がその当時していたバイトの空き時間で開けるために、深夜を選びました。結果的に深夜になっただけで、冠をつけることが目的として先行ではない。逆なんですよ。本音としては、今は若干変わってきていますけれど。

それに、「売上よりも、やっぱり本との出会いが大事」とも言えなくて。やっぱり継続していくためには、売上が大事で、売上があるからこそ、物語がある。そこはちゃんとした方が良いと思います。

物語を作るために、売上を作らなきゃいけない。売上を上げるためには、自分がやりやすいように「このお店だったら、どのような方法なんだろう?」と考える。そこが最近ちょっと変になっている。だから、僕は最近あの雑誌の『本屋特集』が嫌いなんです。すごく嫌なんです。

しかし、あるTV番組内で彼は「自分がいなくなっても来てくれるものに仕上げなきゃいけない、そうでなければやっている意味がない」と話していました。

お店が一人歩きして、藤井さんがいなくても成り立つ、そういう要素はあるのかなと思って聞いていました。そういうことでもない?

どんな人にでも来てもらいたい

僕は、普段本を読まない人にも来てほしいし、本屋や本がすごい好きな人にも来てほしい。僕自身、昔ながらの古本屋もすごい好きだし、(新しい店と言われる)個人で開業された本屋も好きだから、どっちもしたい。合いがけご飯がしたい。

弐拾dBには、よく見ると品揃えが渋いところもあるし、一方で空間的には今っぽいところもある、と自覚しています。

でも、今の本屋は、新しい本屋を揶揄的に見ている渋い店と「これからの本屋は…」とやっている新しい店。どちらも大事で、両方をやればいいのに、どちらか片方だけになってしまっています。

そうではなくて、どちらもすくい取るためには、何をどうしようかと考える。本棚の作り方か空間の作り方か、もしかしたら「人」なのか、というように。だから、僕は意外とイケてるんですよ(笑)

一方で、「今日は一日営業して、これだけ売上があって良かった!」という日もあります。反対のことを言っているようですが、人間にはどちらの感情もあるから、片方に寄るのは変。

「本との出会いがあって、売上は少ないけれど…」という本屋が素晴らしいのではないし、売上が沢山あるから良い本屋、というものでもない。

生き物だから、お客さんとお店の人・お店との空気感で、共に上手くやっていく感じがあると思います。

例えば、弐拾dBのお客さんには、観光で尾道に来た時間を楽しむ一つにする人もいるし、常連さんや尾道で暮らしている方もいる。両方がお客さんとして成り立っている空間は、偶然もあるかもしれないけれど、藤井さんが意図してやっていることで、より広い範囲をすくい取れている気がします。

京都の銭湯の話

僕たち20代から30代の若い世代は、どちらかではなく、どちらもやれる方法を探していくのが未来としてはいいんですよ。なぜなら、どちらかだけだと、どちらかの売上しかないから。若い世代やこれからお店をしたいと思っている人は、どちらもやっていく方が面白いし、楽しいし、継続できていくと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、本や本屋の未来について、お二人と一緒に語り合いました。皆さんが本屋を訪れる楽しみが増えれば幸いです。

そして、観光などで尾道を訪れた際は、仕事や作業をしたい方はONOMICHI SHAREに行って、食事をとった後の深夜には弐拾dBで素敵な時間を過ごしてみてください。

弐拾dB

| 住所 | 広島県尾道市久保2-3-3 |

|---|---|

| 地図 | google map |

| 営業時間 | 23:00~3:00(月火水金)/ 11:00~19:00(週末) |

| 定休日 | 木曜日 (変更となっている場合がありますので、 下記お知らせをご覧下さい。) |

| HP | 弐拾dB |

ONOMICHI SHARE

| 住所 | 広島県尾道市土堂2丁目10番24号 |

|---|---|

| 地図 | google map |

| TEL | 0848-38-2911 |

| HP | ONOMICHI SHARE |

尾道には素敵な本屋が他にもあります。詳しくは「尾道の本屋3選。行く度に楽しい、そこはもはや観光スポット」にまとめていますのでチェックしてみてください。そして、尾道を訪れた際は行くことをおすすめします。

-

-

尾道の本屋3選。行く度に楽しい、そこはもはや観光スポット

続きを見る